![]()

![]() *师说

*师说

课前自主预习

魏晋以来,门第制度十分严格,分为高门和寒门,门第观念严重破坏了从师学习的风气。到唐代,魏晋以来形成的门阀制度仍有沿袭,关于韩愈写此文的背景,从柳宗元的《答韦中立论师道书》中可见一斑:

“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。”

正是在这样的背景之下,唯有韩愈“奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学”“抗颜而为师”,并著《师说》这一千古佳文赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,大力宣扬从师的必要性。

1.文体知识——说

“说”,古代议论、说明一类的文章的总称,是古代散文中的一种文体。它与“论”无大异,所以后来统称说理辨析之文为论说文。本文就是韩愈散文中一篇非常重要的论说文。

2.古文运动

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

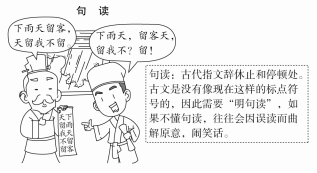

3.句读之不知,惑之不解

“句读”,古人指文辞休止和停顿之处。古代的文章或者书,是没有标点符号的,读的时候,按照句意和语气,在必须停顿的地方,用简单的符号标记一下,以便识别。文辞语意已尽处为句,未尽处而须停顿的地方为读。

4.巫医乐师百工之人,不耻相师

“巫”指从事占卜、祈祷等为人祈福、去灾的人,也用药物等给人治病。“医”指以治病为职业的人。上古巫医不分。“乐师”指以演奏音乐为职业的人。“百工”,西周时指工奴,后来泛指各种手工业者。

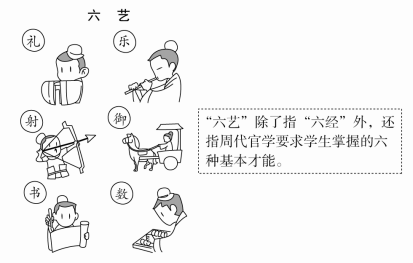

5.六艺经传皆通习之

“六艺”有两种解释,一种是指礼、乐、射、御、书、数这六种才能,另一种是指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种儒家经书。传,指古代解释经书的著作,如“春秋三传”。

古代求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、

教授学业、解释疑难问题的。人不是生下来就懂得道理的,

()()谁能没有疑难问题?有了疑难问题却不跟从老师学习,

()那些成为疑惑的问题,就始终不能解答了。

()出生在我之前的人,他懂得道理本来比我早,我跟从他,

()拜他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,

()()()我也跟从他,拜他为老师。我是向他学习道理啊,哪用

(得着知道他是生在我之前还是生在我之后呢?因此无论地

)()位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师

()在的地方。

段解:正面论述教师的作用、从师学习的必要性和择师的态度、标准。

思路导引:第一段,开门见山,提出观点:学者必有师。托古言事,增强了立论的力度。接下来,作者分三个层次展开论述。第一层论述教师的作用。第二层论述从师学习的必要性。有了以上有力的论证,“从师”的问题,已不容置疑。第三层论述择师的态度和标准。

()唉!古代从师的风尚不流传已经很久了!要想让人

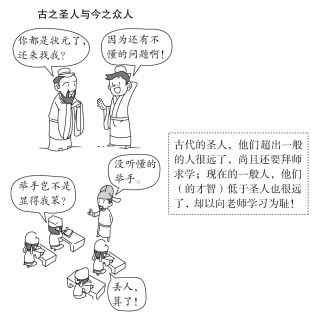

()()没有疑惑很难了!古代的圣人,他们的才智超出一般

()人很远,尚且要跟从老师请教;现在的一般人,他

()们的才智低于圣人也很远,却以向老师学习为耻。

()因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以能成为

()圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是这个原因吧?人们

()()爱他们的孩子,就选择老师来教他;但是对于他们自

()()己,却以从师学习为耻,真是糊涂啊!那些孩子们的

()()()()启蒙老师,是教他们读书,并且帮助他们学习

()()()文章断句的老师,不是我所说的能传授那些大道理、

()解答那些疑难问题的老师。不明句读,不能解决疑难问题,

()不知句读的要从师,有疑问解不开的却不从师,小的方面

()倒要学习,大的方面却放弃了,我没有看出他们是聪明的。

()巫医乐师和各种工匠,他们不以拜师为耻。士大夫这一类人,

()一听到有人称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚在一块儿

()()讥笑人家。问他们为什么讥笑,他们就说:“那个人同

()()那个人指老师和学生年龄差不多,所掌握的道理也差不多,

()()()()以地位低的人为师,就足以使人感到耻辱,以官职

()高的人为师,就近乎谄媚。”唉!求师的好风尚难以恢复,

()由此可以知道了!巫医乐师和各种工匠,君子们不屑与他们

()()同列羞与为伍,现在士大夫们的见识竟然反而比不上他们,

可真奇怪啊!

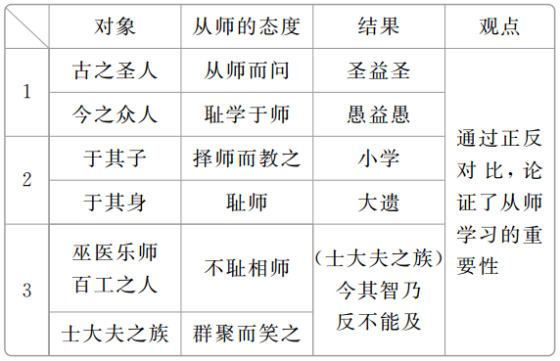

段解:批判“士大夫之族”的“耻学于师”。

思路导引:第二段批判“士大夫之族”的“耻学于师”,主要运用了对比论证的方法。作者设置了三组对比:“古之圣人”与“今之众人”对比,得出“圣益圣,愚益愚”的结论;“爱其子”与“于其身”对比,指出“今之众人”的糊涂;“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”对比,揭示了尊卑贵贱和智力高下成反比的奇怪现象,引人深思。作者通过鲜明的对比,一针见血地批判了“耻学于师”的病态心理。论证有力。

()圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。

()郯子这些人,他们的才能都比不上孔子。孔子说:几个人同行,

那么里面一定有可以当我老师的人。因此学生不一定不如

老师,老师不一定比学生贤德,得知道理有的早有的迟,

()()()学问和技艺上各有各的专门研究,只是如此罢了。

段解:援引圣人从师的事例和态度,进一步阐述从师的必要性和能者为师的道理。

思路导引:本段主要运用了举例论证的方法。作者以孔子不耻下问的从师行为为例,具体说明“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”的正确态度,接着,又以孔子从师的谦恭言行为例,鼓励世人虚心从师。最后,作者提出“能者为师”的结论。所举事例典型,具有很强的说服力。

李家的孩子名叫蟠,年纪十七岁,喜欢古文,六艺的经文

(和传文都普遍学习,没有受到时俗风气的影响不以从师学习

)()为耻,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师之道,所以

()写这篇《师说》来送给他。

段解:说明写作本文的缘由。

思路导引:最后是说明写作的缘由。全文论证严密,说理透彻,是一篇深思熟虑的作品,它的意义远远超出了一对师生之间的往来赠答,对后世产生了深远的影响。

1.通假字

(1)所以传道受业解惑也(同“授”,传授)

(2)或师焉,或不焉(同“否”,表否定)

2.古今异义

(1)古之学者必有师

古义:__________________________________________________________________

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也

古义:__________________________________________________________________

今义:表示因果关系的连词。

(3)吾从而师之

古义:__________________________________________________________________

今义:连词,连接上文的原因、方法等和下文的结果、目的等。

(4)是故弟子不必不如师

古义:__________________________________________________________________

今义:表示事理上或情理上不需要。

(5)今之众人

古义:__________________________________________________________________

今义:大家;许多人。

(6)小学而大遗

古义:__________________________________________________________________

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

答案 (1)求学的人 (2)用来……的,……的凭借 (3)两个词,跟从并且 (4)不一定 (5)一般人 (6)小的方面学习

3.一词多义

4.词类活用

(1)而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻辱)

(2)是故圣益圣,愚益愚(形容词用作名词,圣人;愚人)

(3)位卑则足羞(形容词用作名词,卑贱的人)

(4)年十七,好古文(形容词用作动词,喜爱)

(5)小学而大遗(形容词用作名词,小的方面;大的方面)

(6)吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)

(7)其下圣人也亦远矣(名词用作动词,低于)

(8)则群聚而笑之(名词作状语,成群)

(9)孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃(名词的意动用法,以……为师)

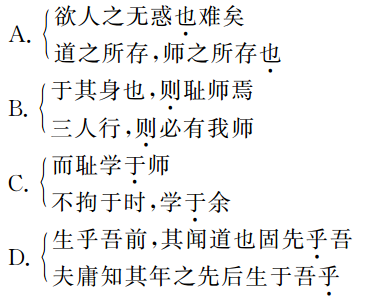

5.文言句式

(1)师者,所以传道受业解惑也(判断句)

(2)其皆出于此乎(“其……乎”,固定句式,译为“难道……吗”“大概……吧”)

(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(“庸……乎”,固定句式,表反问,难道……吗,哪里……呢;介宾短语后置句,“于吾先后生乎”)

(4)或师焉,或不焉(省略句,“或不(师)焉”)

(5)而耻学于师(介宾短语后置句,“而耻于师学”)

(6)不拘于时(被动句,“于”表被动)

(7)群聚而笑之(省略句,省略主语“士大夫之族”)

课堂任务学习

1.巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿;今其智乃反不能及,其可怪也欤!

如果把“问之……官盛则近谀”这几句删去,好不好呢?

我的答案:________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 不好。“位卑则足羞,官盛则近谀”这两句是要害,门第观念对择师的影响于此可见。

2.“其可怪也欤”一句改为“怪哉”是否可以?

我的答案:________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 改为“怪哉”也通,但意味不同:“怪哉”有不可解之意,而文中并无不可解之意;“其可怪也”是极言这种现象反常,充满讽刺语气,与文意相符,再加个“欤”字,更有发人深思之意,还是不改为好。

3.韩愈所说的“传道、受业、解惑”这三者是什么关系?

我的答案:________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 在这三者当中,“传道”是核心。所谓“道”,就是儒家的思想,即儒家的政治、哲学、伦理、文化、教育等思想观点。“传道”是目的,“受业”是手段。“业”指的是儒家经典,学生在“明道”时不可避免地产生疑问,这就需要老师“解惑”,这也是老师最基本的任务。韩愈也正是从这方面申述了从师的必要性。

4.这篇以《师说》为题的文章,中心论点是什么?作者是怎样围绕中心论述的?

我的答案:________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 本文的中心论点是“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。围绕这个中心,文章首先从正面立论,从理论上阐明从师的重要性,提出了从师的标准;接着,慨叹师道不传已久,联系当时的社会实际,以众人的“耻学于师”反衬从师学习的重要;在第三段中,又运用了孔子的典型事例,进一步说明从师的必要和以能者为师的道理;最后一段,说明写本文的缘由,这本属于附记性质,但作者赞扬李蟠“不拘于时,学于余”“能行古道(行从师之道)”时,又一次强调了他的观点。

5.韩愈的论说文一向以气势通畅著称。就本文而言其气势来自三个方面:崭新理论本身的说服力,加上严密逻辑的论证力和语言上奇偶骈散结合的表现力,形成文章的夺人气势。请结合文章分析这些特点分别体现在哪里。

我的答案:________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 首段思路是:“古之学者必有师”,师的作用是“传道受业解惑”,惑则必从师,从师即学道,“道之所存,师之所存也”,结句大有如截奔马之势;全段层层顶接,步步推进,逻辑严密,一气呵成,更是势不可当。次段紧承首段对师道的论述,连用三个层层深入的对比,从不同层面批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气,批判的语气也一句比一句加重,由“……其皆出于此乎”的疑问语气,发展到“吾未见其明也”的责备的语气,再到“其可怪也欤”的带有强烈感情的讽刺语气。这种语气层层递进,声势逼人。第三段正面论述“圣人无常师”,以备受尊崇的圣人孔子的无可辩驳的言论和实践为例,说服力极强。且为一段“古之学者必有师”、二段“古之圣人……犹且从师而问焉”提供有力佐证,一石三鸟,精当无比。结尾又从行古道、嘉今人的角度点明写作目的,贯通古今,继往开来,更有高屋建瓴之势。全文文势硬转直接,陡直峭绝;开篇“古之学者必有师”突兀而起,有如横空出世,已见出奇;中间三个对比,如三峰插天,兀然峭立,直起直落,了不相涉,更见其奇。营造这种雄直峭兀之势,最为韩愈所长。本文灵活多变的散句,于流畅中含顿挫,掺入对偶与排比(本文中指句中词语的排比),又于灵活中见整齐。奇偶骈散交错运用,自然配合,错落有致,亦增势不少。

6.本文中有关“尊师”和“重道”的观点,是否适合现代社会?

我的观点:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 观点一:不适合。古代虽有尊师重道的传统,但在封建社会官本位的社会环境下,教师是被看不起的。到了唐代,仍延续着士族子弟以向老师学习为耻之事。在这种恶劣风气盛行的情况下,韩愈敢冒天下之大不韪,疾呼“学者必有师”“道之所存,师之所存”之理,确实有很大震慑力。今天,教育有了空前发展,教师的职能、地位,从师的必要和为师的荣耀感,都从根本上得到了肯定。因此,这种观点已无现实意义。

观点二:适合。教育是民族振兴、国家发展的基石。教育强则国民强,教育兴则国家兴。国运兴衰系于教育成败。今天,“道”的内容早已不仅仅是儒家经典,但“尊师”“重道”的思想仍指引着人们。所以“尊师”“重道”现实意义仍存在,而且永不过时。

读写能力提升

『读写能力』

正反对比论证

本文第二段作者运用正反对比论证的方法,从三个方面批判了当时“耻学于师”的社会风气。

正反对比法,是将两种性质截然相反或有差异的事物进行比较。这种方法有两种情况:一种是将发生在同一时期、同一区域的两种性质截然相反的或者有差异的事物进行比较。通过这样的对比,对错误的或者差的事物予以否定,对正确的或者好的事物进行肯定。这种对比叫做“横比”。对比的另一种情况是将同一事物在不同的时间、地点的不同情况进行比较。这种对比叫做“纵比”。

运用正反对比论证要注意以下几个方面:

(一)要有明确的目的,要根据文章中心的需要确定是否运用对比论证。进行对比论证要阐述的道理是什么,一定要心中有数。

(二)寻求适当的对比材料。用作对比的事物必须有明确、统一的对比点。如果两种事物间缺乏一定的可比性,就缺少了对比的依据,也就达不到有效论证的目的。

(三)要有相同的对比量。如果论述时从正面讲了两个方面,那么用来对照的部分一般也应该从反面讲两个方面。这样不仅对比相应均衡,而且能使文章眉目更为清楚。

(四)对比之后要进行适当的分析议论,把蕴含其中的事理简明扼要地揭示出来。比是基础,议是升华。因此,对比后要旗帜鲜明地作出评价或得出结论,不能含糊其辞、模棱两可。

『针对练笔』

请恰当运用对比论证来论证“生命不息,奉献不止”这个论点,可综合运用其他论证方法。不少于200字。

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 (示例)生命不息,奉献不止,是一个人的最高境界。古人说,人生有涯而学无涯。人生有涯而奉献无涯,更是难能可贵。李政道一辈子从事物理研究,为人类科技进步殚精竭虑,活到老,干到老,不知老之将至,精神可贵,高山仰止。

李政道说他的生活中没多少娱乐,但“我没觉得什么苦啊,因为这就是我的生活方式”。

每个人都有自己的生活方式,不可强求统一,但这形形色色的生活方式确有高下优劣之分。醉生梦死,花天酒地,是生活方式;忘我工作,无私奉献,也是生活方式。无所事事,浑浑噩噩,是生活方式;自强不息,锐意进取,也是生活方式。未老先衰,坐吃山空,是生活方式;老而弥坚,与时俱进,也是生活方式。而李政道的“生活方式”无疑是积极的、高尚的、令人敬佩的,也是值得效仿的。

随堂任务作业

一、基础检测

1.对下列句子中加点字的解释,不正确的一项是( )

A.是故无贵无贱,无长无少 无:没有

B.其闻道也固先乎吾 固:本来

C.余嘉其能行古道 嘉:赞许

D.是故圣益圣,愚益愚 益:更加

答案 A

解析 无:不论,不分。

2.下列各句中的加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

答案 C

解析 C.均为介词,向;A.语气助词,用在句中,舒缓语气/语气助词,用在句末,表判断语气;B.连词,表转折/连词,表因果关系,就,便;D.介词,相当于“于”,比/语气词,用在句末,表反诘语气。

3.下列各句中,加点词的活用类型与例句中的加点词相同的一项是( )

例句:而耻学于师

A.小学而大遗 B.位卑则足羞

C.是故圣益圣,愚益愚 D.其下圣人也亦远矣

答案 B

解析 B项中的“羞”和例句中的“耻”都是意动用法,以……为羞,以……为耻。A.形容词作名词,大的方面;C.形容词作名词,圣人;D.名词作动词,低于。

4.下列与“句读之不知,惑之不解”句式相同的一项是( )

A.不拘于时 B.师不必贤于弟子

C.何陋之有 D.蚓无爪牙之利,筋骨之强

答案 C

解析 C项与题干中的句子均为宾语前置句;A.被动句;B.状语后置句;D.定语后置句。

二、课内阅读

阅读《师说》第一、二段,完成5~8题。

5.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.其闻道也固先乎吾 闻:知道,懂得

B.于其身也,则耻师焉,惑矣 惑:疑难

C.巫医乐师百工之人,不耻相师 相师:互相学习

D.巫医乐师百工之人,君子不齿 不齿:看不起

答案 B

解析 惑:糊涂。

6.下列对有关词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.句读,古人指文辞的休止和停顿处。文辞语意已尽处为“句”,未尽而须停顿的地方为“读”,音dòu。

B.百姓称谓常见的有布衣、黔首、黎民、生民、庶民、黎庶、苍生、黎元、氓等。

C.童子,文中指童子科考试。童子科是古代选拔神童的制度,汉代已有,开始以荐举为主,后来增加了考试,能够通过考试的神童称为童生。

D.百工,中国古代主管营建制造的工官名称,以后沿用为各种手工业者和手工业行业的总称。

答案 C

解析 “文中指童子科考试”错,文中“童子”指“未成年男子”。

7.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,不在于他们先天的条件,而在于后天的学习与努力。

C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于那些看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们的士大夫,给予了强烈的责备和讽刺。

答案 B

解析 “不在于他们先天的条件,而在于后天的学习与努力”错,文中未提及先天条件不代表作者认为“不在于他们的先天条件”。

8.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

译文:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 (1)我(是向他)学习道理,哪里用得着知道他是生在我之前还是生在我之后呢?(关键词:“师道”,学习道理;“庸”,哪用得着;“年”,年龄。)

(2)圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以(会)成为愚人,大概都是由于这个原因吧?(关键词:“为”,成为;“其”,大概;“此”,代词,代这个原因。)

![]()

1.学习是永恒的话题,数千年来,人们一直在不懈地探索学习之道。《劝学》和《师说》也是在探索学习之道。二者都谈学习,有哪些相同点?请结合文本简要分析。

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 相同点:①《劝学》和《师说》两篇文章都强调了学习的重要性。《劝学》中说学习能弥补自身不足、提高改变自己、提高人的品德修养;《师说》中说“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣”,同样强调了学习的重要性。②两篇文章都认为学习要“善假于物”。《劝学》中说“君子生非异也,善假于物也”,荀子认为人弥补自身不足的一个重要的途径是“善假于物”;韩愈则强调要“从师而学”,从某种意义上讲,“从师而学”也是“善假于物”。③《劝学》中指出“青,取之于蓝,而青于蓝”,这与韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点也是一致的。

2.荀子、韩愈都是古代儒家文化重要的代表人物,他们不仅是思想家,同时也都是古代老师与教育家,他们在《劝学》和《师说》中有一个共同观点,那就是强调道德修养,简单说就是怎样做人。请结合文本谈谈这一观点。

答:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

答案 ①《劝学》中认为“学”不仅能弥补自身不足、提高改变自己,更能提高人的品德修养。文章开篇说“君子曰:学不可以已。”君子,是指有学问有道德的人,接下来荀子通过一组比喻得出结论“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。由此可知,荀子劝学是“劝”人们首先要学习做人。另外,“积善成德,而神明自得,圣心备焉”,意思是积累善行养成高尚的品德,这同样是着眼于品德的养成。因此,在荀子看来,学习可以改造人恶的本性,可以提高人的品德修养。

②《师说》开篇说“师者,所以传道受业解惑也。”“传道”“受业”“解惑”,这是老师必须要做的三件事情。而师者第一职能是“传道”,对于“道”,虽然韩愈自己有特定的内涵,与我们今天对“道”的理解有所区别,但《师说》中对老师的首要职责的认识与我们今天是无二的,都是立德树人,教会学生如何做人,培养其德性底色,“传”好这个“道”。

所以说荀子和韩愈在文中都强调了道德修养的重要性。