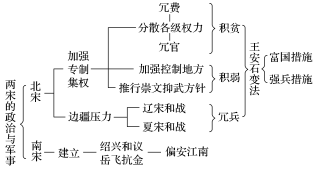

两宋的政治和军事

【学习目标】

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治方面的新变化

【学习重难点】

1.宋朝加强中央集权的措施及影响

2.王安石变法的措施及评价

3.正确评价岳飞抗金的事迹

【学习过程】

一、宋初中央集权的加强

1.背景

(1)北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

(2)统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

2.措施

(1)加强中央对地方的控制。

内容 | 具体措施 |

行政 | 中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔 |

财政 | 设诸路转运司综理地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷 |

军政 | 将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换驻地 |

(2)分散各级机构的权力,使其互相牵制。

中央:①由枢密院专掌军权,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。②枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

3.问题思考

(1)材料:宋朝中书治民,三司理财,枢密主兵,各不相知,而言路之权又特重。这原是因大权都集中于中央,以此防内重之弊的。立法之初,亦可谓具有深意。然而宰相既无大权,而举动有多掣肘,欲图改革,其事就甚难了。

(2)思考:据材料指出宋朝限制相权的举措,并说明这些举措的影响。

4.提示

(1)举措:①分散相权:中书门下掌管行政权,三司掌管财政权,枢密院掌管军权,三者各自独立。②强化监察机关对相权的监督。

(2)影响:削弱了相权,加强了皇权;相权受到牵制,无法进行必要的改革,导致北宋政治衰弱。

地方:①先后设立平行的四个路级机构,合称四监司,从不同方面对各州进行监控。②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

(3)为抑制武将势力膨胀,北宋实行崇文抑武的方针。

①罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

②大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

易错提醒:宋代加强中央集权的启示

过分集权无法发挥地方的积极性,导致国家积贫积弱,因此加强中央集权应当适中。

5.影响:

(1)积极:有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)消极:制度束缚过死,权力分割过细,影响了行政效率,助长了保守疲沓的政治风气。

6.归纳总结:对北宋专制主义中央集权制的认识

(1)特点:①重文轻武,实行文人治国。②分割地方权力,高度集权于中央。③强干弱枝,守内虚外。

(2)影响:①积极:北宋通过调整统治阶级内部关系,结束了唐末五代以来的分裂割据局面,加强了中央集权,巩固了国家统一,形成了相对安定的社会环境,有利于社会经济的发展。②消极:由于冗兵现象的出现,北宋边防空虚,时常遭到辽和西夏的进攻;由于冗官和冗费的出现,北宋中期出现了严重的社会危机。

二、边防压力与财政危机

1.宋辽的和议

(1)背景:①早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。②北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

(2)过程:①签订:后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议。②内容:维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称;北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。

判断正误:

宋辽以兄弟相称,宋夏以君臣相待,表明宋对夏保持军事优势。(×)

提示:澶渊之盟达成后,宋辽以兄弟相称表明双方势均力敌;宋夏之间因历史传统,夏向宋称臣,但保持独立地位,宋夏之间的战争,宋屡战屡败,说明宋虽有政治优势但无军事优势。

③影响:通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

深化理解:正确评价澶渊之盟

消极作用:澶渊之盟是在宋辽双方势均力敌,都无力战胜对方,宋朝做了较大让步的情况下签订的和约。这个和约加重了北宋人民的负担,加剧了北宋的财政困难。

积极作用:维持了宋辽边境长期的和平,促进了两地的经济文化交流,保证了北宋社会经济的继续发展,也促进了民族融合。

2.宋夏的和议

(1)背景:北宋与西北党项族新建立的西夏发生战争,屡战屡败。

(2)内容:①西夏保持帝号,同时向北宋称臣。②北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

3.财政危机

(1)原因:①虽在边疆战事中频吃败仗,北宋却供养了一支空前庞大的军队,军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的大半。②政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍不断膨胀。

(2)表现:养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况日益恶化。

4.判断正误:

(1)北宋政府给辽、夏“岁币”或“岁赐”,给北宋人民带来沉重的负担,因此北宋的做法是错误的。(×)

(2)宋代的财政危机根源于冗兵、冗官的出现。(×)

三、王安石变法

1.背景

(1)北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。

(2)宋仁宗在位时,范仲淹发起“庆历新政”。

①宗旨:整顿官僚机构。②结果:新政明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

2.开始:1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

3.基本原则:加强国家对农业、军事训练等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

4.措施

内容 | 具体措施 |

富国 | 官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源 |

强兵 | 对农民进行编制管理和军事训练,借以逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制 |

5.评价

(1)成效:达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字。

(2)不足:①强兵的效果并不明显,与西夏开战,又以失败告终。②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,引起激烈争议。③围绕变法问题,统治集团内部的分裂日益严重,引发党争,北宋逐渐走向衰亡。

6.问题思考:

(1)材料

(2)思考:结合漫画和所学知识,谈谈造成变法失败的原因有哪些?

(3)提示:①触犯大地主大官僚利益,遭到激烈反对。②执行过程中用人不当,引起民间不满。③王安石变法无法从根本上解决当时的社会问题。

深化理解:理解王安石变法的失败

当时社会问题的主题是加强中央集权所导致的官僚机构的臃肿,而王安石变法只集中在社会经济改革的层面上,即使改革真的可以消除财政赤字、增强军事力量,也会进一步加剧政治结构与经济发展不相协调的矛盾。

四、南宋的偏安

1.宋金的和战

(1)背景:①靖康之变:1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽宗、钦宗被俘虏北去。②南宋建立:北宋康王赵构在应天府称皇帝,后定都临安,史称南宋。赵构就是宋高宗。

(2)过程:①南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的“岳家军”战绩卓著。②宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。③1141年,南宋与金订立绍兴和议。

(3)内容:以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

2.偏安局面形成:

(1)背景:宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升。

(2)政治地位:不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

(3)深化理解:正确认识两宋与少数民族政权之间的和议

两宋时期的宋辽和议、宋夏和议、宋金和议,对两宋政府来说都是接受屈辱条件以求得苟安,也给宋朝人民带来了沉重的负担。但和议本身是民族间友好和睦的表现,和议之后,双方减少了战争,客观上有利于生产的发展和民族间经济文化的交流,促进了民族的融合。

3.知识图示:

【能力提升】

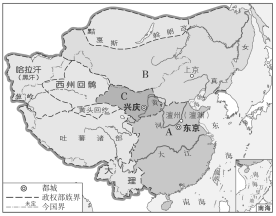

北宋辽西夏对峙图(1111年)

应用:在北宋、辽、西夏对峙图上填写政权和都城的名称。

提示:A.北宋、东京;B.辽、上京;C.西夏、兴庆

1.印证教材观点

材料:宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。时人描述说:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子,驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事状》

应用:这段材料印证了教材哪一观点?

提示:材料支持了教材关于北宋加强中央集权措施的积极作用的论述;这些措施有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

2.获取材料信息

材料一:(宋太宗)因谓近臣曰:“国家若无外忧,必有内患。外忧(指辽、西夏掠夺)不过边事,皆可预防;惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨此。”

——《续资治通鉴长编》

应用1:依据材料一,指出宋太宗对待“外忧与内患”的态度。

提示:态度:认为“内患”甚于“外忧”,“外忧”是边事可预防,“内患”则“深可惧”。

材料二:本朝鉴五代藩镇之敝……兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——《朱子语类》

应用2:材料二对宋初改革的措施是怎样评价的?你如何认识这一评价?

提示:认为它使地方兵弱财困,终于导致“靖康之役”。宋初加强中央集权的措施确实成功地防止了地方割据,但因此形成了庞大的官僚机构和军队,加重了中央财政负担,使地方兵弱财困,无力抵抗少数民族的进攻。这些都是形成北宋社会危机的重要因素。

岳飞赤诚爱国的《满江红》

怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月,莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧山河,朝天阙。

3.针对练习 对岳飞《满江红》的理解正确的是( )

A.“靖康耻,尤未雪”,所指史实为“绍兴和议”

B.“臣子恨,何时灭”,体现了岳飞的忠君爱国思想

C.“怒发冲冠”,是针对南宋政权对他的诬陷迫害

D.“收拾旧山河”,是要收复被契丹族占领的国土

答案:B

解析:“靖康耻”指北宋靖康年间,金军入侵,北宋灭亡的耻辱,故A项错误;“臣子恨,何时灭”表达出岳飞为君分忧,忠于王事的忠君爱国思想,故B项正确;“怒发冲冠”指对金军入侵和未能收复故土的愤恨,故C项错误;“收拾旧山河”指收复被女真族占领的国土,故D项错误。

【教材疑难指导】

1.(P51)思考点:北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

提示:本题可以开放性回答,言之有理即可。

(1)可取。客观上,减少了相互之间的斗争,有利于民族矛盾的缓和,有利于南北经济的恢复和发展,减少了相互之间的战争,有利于各民族人民的友好往来。

(2)不可取。北宋的这一做法,给人民带来了沉重的负担,也加剧了财政危机;没有从根本上解决辽夏对北宋的威胁。

2.(P53)问题探究:结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失。

提示:这些措施,从影响看有利有弊,从长远看弊大于利。

利:铲除了藩镇割据的基础,维护了国家统一和社会安定,促进了社会经济的发展。

弊:矫枉过正,过度的防弊之策导致国家规模狭小,气度不够广大;严密的法律导致行政效率低下,加剧政治腐败;过度的中央集权导致财政困难,军事较弱,埋下了积贫积弱的祸根,最终被少数民族政权灭亡。

【基础演练随堂巩固】

1.宋太祖采取多种措施大力加强中央集权,其核心是围绕( )

A.削弱中央大将和丞相的权力

B.解除地方割据的经济基础

C.解决中央与地方的权力分配

D.削弱地方军队的实力

答案:C

解析:抓住题干“大力加强中央集权”“宋太祖”,结合所学知识,判断选项,可知C项符合题意。

2.“今中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知。故财已匮而枢密院益兵不已,民已困而三司取财不已。中书视民之困,而不知使枢密减兵、三司宽财以救民困者,制国用之职,不在中书也。”对此理解最为准确完整的是( )

A.北宋财政入不敷出,出现积贫局面

B.北宋政府机构重叠,形成冗官局面

C.北宋分散削弱相权,产生严重弊端

D.北宋加强中央集权,提高行政效率

答案:C

解析:“故财已匮而枢密院益兵不已,民已困而三司取财不已”说明这一制度存在权力分割,无法从全局考虑事情的弊端,故C项正确。

3.宋太祖实行重文轻武的政策,但北宋兵额却渐增,宋初20万人,宋仁宗时140万人。这说明( )

A.边患日益严重 B.立国政策改变

C.军人地位上升 D.藩镇拥兵自重

答案:A

解析:北宋军队数量增加的原因有二:一是随着边患的日益严重,为应付辽、夏的侵扰,在边防大量屯兵;二是统治者奉行养兵的政策,故选A。

4.“熙宁(宋神宗年号)青苗取息二分,提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配(强制分配)之弊。”这段话反映的是( )

A.政府积极帮助农民解除高利贷负担

B.官吏以青苗法作为聚敛财富的手段

C.官府不向农民提供所需贷款和种子

D.新法打击了大官僚、大地主的利益

答案:B

解析:从材料中“青苗取息二分”可知是王安石改革中“青苗法”的内容。“提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配”,反映出变法过程中出现了一些弊端,由于有利可图,提举使对各郡定额、强制分配,把它作为聚敛财富的手段,故B项正确。

5.司马光说:“介甫(王安石,字介甫)文章节义,过人处甚多。但性不晓事,而喜遂非。至忠直疏远,谗佞辐辏”。司马光所说的“谗佞”指的是( )

A.拥护变法的人 B.政府中的贪官污吏

C.反对变法的人 D.从变法中受益的人

答案:A

解析:司马光是王安石变法的反对者,材料是对王安石的诋毁,所以“谗佞”指的是围绕在王安石周围坚决拥护变法的人,故A项正确。

6.北宋将领李纲的《述怀》,“退避固知非得计,威灵何以镇四方?中原夷狄相盛衰,圣哲从来只自强”。他要求统治者( )

A.变法革新 B.励精图治

C.加强集权 D.驱逐鞑虏

答案:B

解析:诗的点睛之笔在尾句,“圣哲从来只自强”强调“自强”。B项符合题意。

【课时对点练】

题组一:宋初中央集权的加强

1.宋代官制有官、职、差遣之分,形成了“官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事”的局面。这反映了( )

A.官僚体系的成熟 B.科举制度的完善

C.君主专制的加强 D.行政效率的提高

答案:C

解析:根据材料可知宋代的“官”是一种等级待遇,表示禄位、品级的高低,“职”只是一种荣誉性质的虚衔,只有“差遣”才是实际职务,这种官制导致官员冗余,不能说明官僚体系的成熟,故A项错误;材料和科举制无关,故B项错误;官、职、差遣的划分使得权力分散,便于皇帝掌控,故C项正确;这种官制导致行政效率低下,故D项错误。

2.下图是某学者整合的关于宋代的主要资料,由此可见宋代( )

(1)宋太祖极力提倡“宰相须用读书人” (2)对先贤哲人的重视,“命葺修先圣庙” (3)要求武人读书,“并励武人读书” |

A.注重“以文治国” B.集权加强

C.冗官现象严重 D.影响深远

答案:A

解析:材料中的“宰相须用读书人”“对先贤哲人的重视”“要求武人读书”等都体现了宋代注重“以文治国”,故A项正确;材料不涉及中央与地方的关系,故B项错误;材料没有涉及到官员的增多,故C项错误;材料与儒学无关,故D项错误。

3.宋朝规定枢密院有调兵权但并不统兵,“三衙”有统兵权但无权调兵。这种设计表明( )

A.将领职责明确 B.强化了专制集权

C.官僚机构重叠 D.提高了军队战斗力

答案:B

解析:材料中枢密院与“三衙”互相牵制的制度设计,消除了统军将领调动军事力量的可能性,皇帝将军队牢牢控制在自己手中,表明君主专制进一步强化,故B项正确。

题组二:边防压力与财政危机

4.宋朝在与周边少数民族政权交往过程中,经常“以钱财换和平”。下列说法中最能体现双方政治地位平等的是( )

A.岁币 B.岁赐 C.岁贡 D.交子

答案:A

解析:“岁币”是北宋给辽朝的财物,反映出双方地位大体平等;“岁赐”是北宋给西夏的财物,其中的“赐”字,反映出北宋地位高于西夏;“岁贡”是南宋给金朝的财物,“贡”说明其地位低于金朝,排除B、C项,“交子”是北宋时期出现的世界上最早的纸币的名称,排除D项;选A。

5.宋太祖时选练禁军作为作战的精锐,全国有禁军193000人。仁宗对西夏用兵,禁军激增到806000人,军队规模空前庞大。这种急剧变化最有可能( )

A.提高了军队的战斗力

B.造成财政状况恶化

C.增强对社会的控制力

D.消除周边政权威胁

答案:B

解析:从宋初到宋朝中期,禁军的数量增加了四倍,这导致军费直线上升,消耗了大量财政开支,造成财政状况日益恶化,故选B项。

6.宋辽边境“生育蕃息,牛羊被野,戴白之人(白发年迈之人),不识干戈”。这说明澶渊之盟( )

A.削弱了北宋的军事力量

B.使辽的统治趋向腐朽

C.促进了北方畜牧业的发展

D.使宋辽维持了长久的和平

答案:D

解析:解题关键是理解“戴白之人,不识干戈”,这表明澶渊之盟维持了辽宋间的长期和平,故D项正确。

题组三:王安石变法

7.王安石变法的指导思想是“因天下之力,以生天下之财,取天下之财,以供天下之费”。这表明他意图解决( )

A.边境危机 B.财政危机

C.政治危机 D.军事危机

答案:B

解析:从材料“因天下之力,以生天下之财,取天下之财,以供天下之费”中,可知王安石变法的要点是解决财政问题,故选B项。

8.王安石认为宋神宗对变法的态度是:“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也?”由此,可以推断变法失败的一个重要原因是宋神宗( )

A.急功近利 B.动摇不定

C.反对变法 D.用人不当

答案:B

解析:急功近利强调变法求快求强,与材料意思不符,故A项错误;据材料“天下事如煮羹,下一把火,又随下一勺水,即羹何由有熟也”可知宋神宗对变法动摇不定,故B项正确。

题组四:南宋的偏安

9.岳飞在对金战斗中战绩卓著,但却被宋高宗和秦桧认为是心腹之患。造成岳飞悲剧的主要原因是( )

A.鸟尽弓藏的卑劣心态 B.飞扬跋扈的骄傲姿态

C.崇文抑武的基本国策 D.投降卖国的屈辱路线

答案:C

解析:宋朝鉴于唐末五代军阀割据的弊端,采取措施大力强化中央集权,制定了崇文抑武的基本国策,岳家军的卓越战功被宋高宗和秦桧看作是对赵宋王朝的威胁,正确答案是C项。

10.1141年,南宋与金订立绍兴和议,下列关于绍兴和议说法正确的是( )

A.扩大了南宋的统治区域 B.确保了双方的长久和平

C.厘清了双方的政治关系 D.加重了南宋人民的负担

答案:D

解析:绍兴和议规定,宋金以“东起淮水,西至大散关一线划界”,南宋的疆域进步缩小,故A项错误;绍兴和议后,宋金之间又发生了几次战争,南宋的政治地位有所上升,故B项、C项错误;绍兴和议规定每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”,增加了南宋人民的负担,故D项正确。

11.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 | 1005年 | 1038年 | 1044年 | 1125年 | 1127年 | 1140年 | 1141年 |

北宋建立 | 宋辽订立“澶渊之盟” | 西夏建立 | 宋夏达 成和议 | 金灭辽 | 金灭北宋 | 南宋取得郾城大捷 | 南宋与金签订和议 |

A.各民族政权始终处于战争状态

B.北宋政权存在不超过一百年

C.辽与南宋维持相对和平的局面

D.各民族政权并立与力量消长

答案:D

解析:材料表明两宋时期还存在几个少数民族政权,这表明各民族政权并立;从政权的更替和演变看可知几个政权力量消长的情况,故本题选D项。

12.宋太祖任命京官周渭到地方任知县。周渭到任时,大将符彦卿亲往城外迎接,但周渭仅在马上作揖,符彦卿极为不满又无可奈何。造成这一现象的主要原因是( )

A.京官周渭对符彦卿的轻视

B.周渭是来自京城的皇帝亲信

C.中央集权制度的日益完善

D.宋朝重文轻武的制度设计

答案:D

解析:“但周渭仅在马上作揖,符彦卿极为不满又无可奈何”可见是当时制度对武将不利,不只是周渭一个人的态度,故A项错误;“宋太祖任命京官周渭到地方任知县”是一种常规调任,不能体现“亲信”,故B项错误;“京官周渭到地方任知县”这一事件不能体现中央集权制度的“完善”,故C项错误;综上可见这一现象不是个人的恩怨,而与当时的社会制度设计相关,故D项正确。

13.有学者统计:唐开元以前官额18809员,开元二十二年人口16163863人,二者的比例为1∶2460。宋朝皇祐前官额24000员,仁宗皇祐五年人口22292861人,二者比例为1∶926。宋朝与唐朝相比( )

A.官员定额渐趋正常

B.官僚机构庞大

C.科举制度逐渐完善

D.选官范围扩大

答案:B

解析:材料宋朝与唐朝相比,官员在人口中的比例上升,官员定额渐趋不正常,故A项错误;官员在人口中的比例上升,反映出官僚机构庞大,故B项正确;材料没有反映出官员人数的增加与科举制完善的关系,故C项错误;材料没有反映出官员人数的增加与选官范围扩大的关系,故D项错误。

14.宋初,三司(户部、盐铁、度支)独立掌握全国财政,王安石变法时期将三司重新组织起来并统一到一个新的机构里。这一措施的主要意图是( )

A.进一步加强中央集权制度

B.增加中央政府的财政收入

C.提高处理经济事务的效率

D.消除宋初加强皇权的弊端

答案:C

解析:进一步加强中央集权应该指中央与地方,而三司属于中央机构,故A项错误;三司重新组织到一个新机构,并不一定增加政府财政收入,故B项错误;三个机构合并可以减少中间环节,提高办事效率,故C项正确;这一措施并不能消除宋初加强皇权的弊端,故D项错误。

15.南宋宁宗时屡降内批,强迫臣下执行,但谏诤者仍相继不断。游仲鸿上疏说:“陛下……御批数出,不由中书(此指宰相机构)。……自古未有舍宰相、谏官、讲官,而能自为聪明者也”。由此可知( )

A.当时君臣矛盾激烈 B.皇权专制加强

C.皇权受到制度制约 D.官僚挑战皇权

答案:C

解析:“谏诤者仍相继不断……自古未有”反映皇帝权力受到制度约束,故C项正确。

16.阅读下列材料:

材料一:真宗咸平四年,有司言减天下冗吏十九万五千人。所减者如此,未减者可知也……刘晏(唐朝人)以一千二百万贯供中原之兵而有余,今以三千六百万贯供川陕一军而不足。

——赵翼《廿二史札记》

材料二:官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。

——范仲淹《答手诏条陈十事》

请完成:

(1)根据材料一所述,你认为它反映了哪个朝代的什么问题?造成这些问题的原因何在?

(2)据材料二,范仲淹反映了当时的哪些社会问题?结合所学知识说明统治者是怎样“更张以救之”的?

(3)面对两宋之际“夷狄骄盛”,南宋君臣各自的态度如何?如何评价绍兴和议?

答案:(1)问题:北宋中期政府财政危机十分严重。

原因:一是政府不断扩充军队,增设官吏,军费和官俸开支越来越大;二是北宋还要送给辽和西夏“岁币”“岁赐”。

(2)社会问题:官僚机构臃肿,百姓贫苦,辽和西夏的威胁,农民起义不断发生。

挽救措施:北宋中期发起了以整顿吏治为中心的“庆历新政”和以理财为中心的王安石变法。

(3)态度:宋高宗:苟且投降;岳飞:坚决抗金。

评价:主观上是签订屈辱性条约,给南宋人民带来沉重负担;客观上,使宋金之间保持了一定时期的和平,有利于缓和民族矛盾,促进民族间的交流和融合。