字号: 默认 大 中 小

主讲: 历史高级教师 汪庆伟

一、知识概述

1、知道北宋的建立;强化中央集权的措施、作用及影响;重文轻武的政策。

2、知道契丹国的建立;宋辽和战与澶渊之盟;西夏国的建立,夏宋和战。

3、知道女真族的兴起;完颜阿骨打建立金朝;金灭辽和北宋;南宋建立;岳飞抗金;绍兴和议。

二、重点知识归纳及讲解

辽宋夏金元时期的阶段特征。

辽宋夏金元时期的主要阶段特征是封建经济的继续发展和民族融合的进一步加强。 政治方面:从分裂割据,若干民族政权并立到逐步走向统一;封建专制主义中央集权加强。经济方面: 封建经济继续发展,经济重心南移逐渐完成。 民族关系方面:各民族政权之间既有战争又有议和,但“和”是主流;民族矛盾尖锐,但民族逐渐的和平友好交往是主流 。对外关系方面: 宋元时期对外贸易发展超过了前代水平,中外经济文化交流频繁。 文化方面: 宋元时期,我国古代文化达到高度繁荣。

(一)北宋的政治

1、宋太祖强化中央集权

(1)北宋的建立——“陈桥兵变”

960年初,已经掌握实权的后周禁军将领赵匡胤在东京东北的陈桥驿发动兵变,黄袍加身,定都东京(今河南开封),国号宋,历史上称北宋。赵匡胤就是宋朝的开国皇帝宋太祖。

宋太祖赵匡胤

(2)北宋的局部统一

北宋建立后,宋太祖及其弟宋太宗按照“先南后北”“先易后难”的方针,用了十多年时间,结束了五代十国分裂割据的局面,但不是全国的统一。当时,东北有辽、西北有高昌、西南有吐蕃和大理等,呈现的是多个民族政权并存的局面。

(3)北宋中央集权的强化

1)背景

①唐朝后期藩镇势力的扩张,是唐朝灭亡的直接原因,也是五代十国割据局面形成的原因,要结束这种局面,必须加强中央集权。

②赵匡胤建立宋朝时,全国仍处于分裂割据状态,要巩固封建统治,铲除其他割据政权,必须加强中央集权。

③赵匡胤本人就是拥有实权的禁军将领,通过“陈桥兵变”、黄袍加身而当上了皇帝。为了防止类似的兵变重演,也必须加强中央集权。

2)开通大运河

(1)集中军权

①解除禁军将领的统兵权,由皇帝直接统辖禁军。

②设立枢密院,有调兵之权但不直接统领军队,而统领军队的将帅却无调兵之权,二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权。

③利用更戍法,规定禁军定期更换驻地,而统军的将领并不随军调动,以此造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师,即兵将分离的局面。

宋太祖“杯酒释兵权”

(2)在中央,采取分化事权的办法,削弱和分割了宰相的权力,打破宰相“事无不统”的局面,便于皇帝总揽大权。

(3)在地方,派文臣担任知州,以防武人干政,并设通判监督知州,知州和通判互相牵制,又在各地设转运使,规定地方赋税留下一小部分作为地方开支,其余由转运使全部运送中央,从而削减地方权力,加强中央对地方的控制。

2、重文轻武的政策

(1)目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,巩固统治。

(2)表现:

1)宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策。

2)注重发展文教事业,改革和发展科举制。

(3)影响

1)积极:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,有利于防止武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

2)弊端:军队战斗力下降;官吏冗多,人浮于事,导致行政效率下降,也增加了政府的财政开支。

归纳:北宋加强中央集权的措施的作用。

(1)北宋加强中央集权的措施,对解决藩镇割据、维护国家统一起了重要作用,也有利于当时社会经济的发展。

(2)这些措施又是一把双刃剑,在解决了中央与地方矛盾的同时,也为北宋种下了“积贫积弱”的祸根。具体表现:①由于各级政府权力分散,形成了叠床架屋的官僚机构,官吏众多,不仅办事推诿,互相扯皮,行政效率低下,而且也大大加重了国家的财政负担,地方财政尤其困难。②如实行兵将分离政策,带来了将帅无权,指挥不灵,以致严重削弱了军队的战斗力。虽然后来北宋政府拥有百余万军队,却始终阻挡不住辽、西夏的进攻。

(二)辽、西夏与北宋的并立

1、契丹族与党项族

(1)契丹的兴起与建国

1)兴起:契丹族原住北方辽河一带,以游牧、渔猎为主。唐朝末年,部分汉人为躲避战争迁至长城以北,与其杂居,使契丹人学会种植庄稼、织布、建造房屋,部分契丹人开始农耕生活。

2)建国:10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹国,定都上京(今内蒙巴林左旗南),是为辽太祖。阿保机建国后,发展生产,创立契丹文字,国力不断增强。

(2)西夏的建立

党项为羌族的一支。唐中期以来居住在宁夏、甘肃和陕西北部一带,过着游牧生活。1038年,首领元昊称大夏国皇帝,都兴庆(今宁夏银川)。元昊仿唐宋建立政治制度,鼓励垦荒,发展农牧经济,还创立西夏文字。

2、辽与北宋的和战

(1)宋太宗北伐

宋太宗时期为夺回幽云十六州,对辽发动多次战争但都遭到失败。从此宋朝由攻转守,确立了“守内虚外”的政策。

(2)澶渊之盟。

1)背景:宋真宗时期,辽军大举南征,前锋直取澶州,逼近东京,宰相寇准力劝宋真宗亲至澶州督战。由于宋朝军民的顽强抵抗,辽军提出议和,最后签订“澶渊之盟”。

2)内容:辽撤兵,宋每年送给辽岁币,双方立为兄弟国,各守边界。

3)评价:

对辽来说,不仅使辽兵安然脱险,还得到了“岁币”。对于北宋来说,澶渊之盟是一个屈辱和约,“岁币“成为它的沉重负担。但就整个中华民族来说,澶渊之盟的订立有其积极的一面。它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后的辽宋边境长期处于相对和平稳定的状态,促进了宋辽之间的经济文化交流。

3、西夏与北宋的关系

(1)战:西夏建国后,宋夏双方战争不断,损失均很大。

(2)和:后来双方达成和议,元昊取消帝号,北宋册封元昊为夏国主,夏对宋称臣,宋每年给西夏岁币,重开边境贸易。 从此宋夏和平相处,民族融合进一步加强。

归纳:1、认识北宋与辽、西夏之间的战争性质。

北宋与辽、西夏之间的战争是中华民族大家庭内部的兄弟之争,不是侵略战争。

但是就其正义性而言,辽、西夏以劫掠和扩大势力为目的发动战争,属于非正义性质;北宋抗辽、西夏斗争维护了中原和南方社会的相对稳定和生产发展,属于正义性质。

2、评价北宋与辽、西夏之间的议和。

(1)议和是双方实力均衡的产物,双方都不具备彻底战胜对方的实力。

(2)加重了北宋人民负担和政府财政困难。

(3)使得双方维持了长期的和平局面,有利于经济文化交流,促进了民族关系的发展。——和平友好是民族关系的主流。

(三)金与南宋的对峙

1、女真族的崛起。

(1)女真族的统一:女真族原来居住在黑龙江流域和长白山一带,过着游牧渔猎的生活。辽宋时期,辽统治者对女真族进行压迫,遭到了女真族的反抗。完颜部的首领阿骨打统一女真各部。

(2)金的建国: 1115年阿骨打建立了女真政权,国号为金,是为金太祖。金太祖仿效中原王朝制度,改革军政体制,颁行女真文字,发展生产。

2、金灭辽及北宋

(1)金灭辽

1)辽灭亡原因:根本原因是由于辽统治者的政治腐败;重要原因是金国的力量日益强大以及金与北宋联合灭辽。

2)辽灭亡时间:1125年。

(2)金灭北宋

1)北宋灭亡原因:北宋统治腐败,宋徽宗、宋钦宗只想妥协求和。

2)北宋灭亡时间:1127年,金军攻占了东京(今开封),北宋灭亡,史称“靖康之变”。

3、南宋的偏安

(1)南宋的建立:北宋灭亡后,遗臣等拥立宋钦宗的弟弟赵构即位,是为宋高宗,后来定都临安(今浙江省杭州市),史称南宋。

(2)岳飞的抗金斗争

1)斗争:岳飞统率的“岳家军”取得了郾城大捷。

2)结果:宋高宗和秦桧害怕抗金力量的壮大,危及自身的统治,向金求和,并以“莫须有”的罪名将岳飞迫害而死。

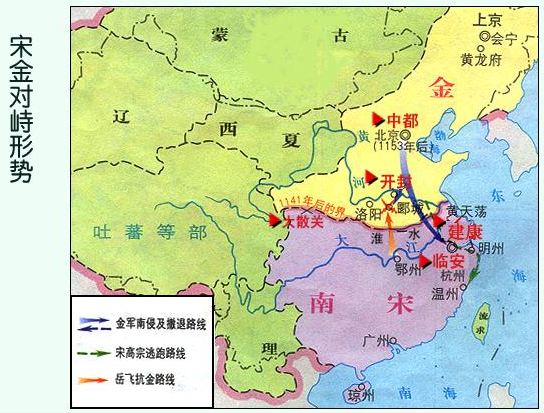

(3)宋金对峙局面的形成——绍兴和议

1)内容:宋金达成和议,南宋对金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线。

2)影响:和议后形成了宋金对峙局面,双方的和平局面由此出现。后来,金为加强对北方黄河流域的统治,迁都燕京,改名中都。而南宋统治阶级满足现状,偏安江南。

归纳:岳飞抗金斗争胜利的原因。

岳飞组织了“岳家军”,其纪律严明,作战勇敢,深得人民的拥护和支持;岳飞坚决抵抗金军的进攻,是正义的战争,符合广大人民的愿望,得到人民的支持;广大抗金队伍的支持和配合。