字号: 默认 大 中 小

主讲: 历史高级教师 汪庆伟

一、知识概述

1、知道唐朝盛世时期经济的发展情况、吐蕃的社会发展及与唐朝的民族关系、唐朝文学艺术情况。

2、知道隋唐对外交往比较活跃的情况,包括日本派往中国的遣唐使与唐文化对日本的影响、鉴真和尚东渡日本、唐玄奘西游取经等史实。。

3、知道安史之乱、唐末农民战争和五代十国的更迭。

二、重点知识归纳及讲解

(一)盛唐气象

1、经济的繁荣

(1)农业:垦田面积迅速扩大,农业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要生产工具,如曲辕犁和筒车,政府重视修建水利工程。

唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,同直辕犁相比,唐朝农民改进的曲辕犁犁架小,便于回转,操作灵活,既利于深耕,也节省了畜力,是当时最先进的耕具。。

唐朝农民创制的新的灌溉工具筒车,可以随流水自行转动,把水由低处汲到高处,“人无灌溉之劳,而田有常熟之利”。

(2)手工业:丝织品花色品种很多,丝织技术高超。其中蜀锦闻名全国。陶瓷业在唐朝也有重要发展,越窑青瓷、邢窑的白瓷和唐三彩最为有名。此外,造船业、矿冶业、造纸业等颇具规模。

(3)商业:唐朝商业繁荣,水陆交通发达,贸易往来频繁,大都市有长安、洛阳、扬州和成都。都城长安规模宏伟,布局严整,云集着边疆各族和世界各国人士,熙熙攘攘,热闹非凡。长安既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大城市。

2、民族交往与交融

(1)原因:

1)唐朝社会安定,国力强盛,经济文化繁荣,交通发达。

2)一些少数民族建立政权,开发边疆,与唐王朝关系友好。

3)唐太宗采取了较开明的民族政策,促进了民族融合与团结,被北方各族尊为“天可汗”。

4)汉族与一些北方少数民族杂居、通婚。

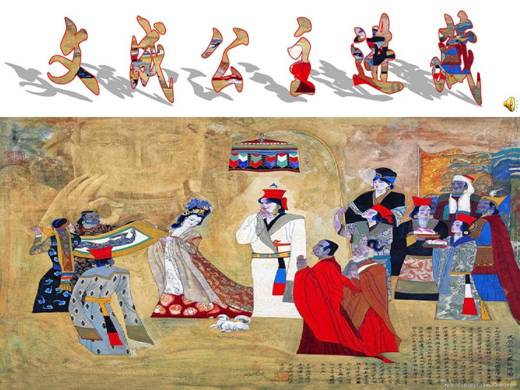

(2)唐朝与吐蕃的关系

1)唐太宗时期文成公主入藏:吐蕃是藏族的祖先。唐太宗时,松赞干布继位为赞普,统一了青藏高原,建立起吐蕃王朝,定都逻些。松赞干布为了加强和唐朝的关系,学习中原地区的先进文化,向唐朝遣使纳贡,请求通婚。唐太宗答应将宗室女文成公主嫁给松赞干布。文成公主入藏促进了吐蕃经济文化的发展;密切了吐蕃与唐朝的关系;加强了双方经济文化交流。

2)唐中宗时期金城公主入藏:唐中宗时期又以宗室女金城公主嫁与吐蕃赞普尺带珠丹,进一步加强了唐蕃友好关系。尺带珠丹给唐朝皇帝上书,称唐与吐蕃“和同为一家”。

3)唐蕃会盟:唐穆宗时双方会盟,盟约说:“患难相恤,暴掠不作。”并于823年建立了《唐蕃会盟碑》,该碑至今仍屹立在拉萨大昭寺门前,成为汉藏两族人民友好情谊的历史见证。

3、开放的社会风气:

(1)社会风气比较开放:人们显示出一种昂扬进取、积极向上的精神面貌,一些妇女不仅受过教育,而且喜好骑马、射箭、打球等活动。

(2)社会风气兼容并蓄:人们在衣食住行等方面多受西北少数民族习俗的影响,尚武风气盛行一时。

4、多彩的文学艺术

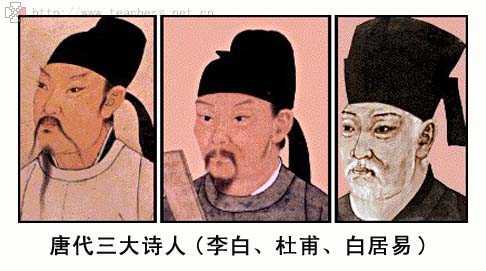

(1)文学:唐诗是唐代文学的主要成就,唐朝是中国古典诗歌最辉煌的时期。唐代遗留下来的诗歌将近五万首,诗人众多,题材丰富,风格多样。

1)原因:国家的统一和国力的强盛,为诗歌的发展准备了必要的物质条件;南北、中外的文化交流也提供了深厚的文化基础;开明兼容的政治及文化政策和科举“以诗取士”,不仅使文人思想开放、活跃,也直接刺激了诗歌创作的迅猛发展。

2)代表人物:

①李白:李白蔑视权贵,愤世嫉俗,向往光明,追求自由;他的诗气势磅礴,热情奔放,想像丰富,手法夸张,意境深远,具有突出的浪漫主义风格,有“诗仙”之称,是继屈原之后又一个伟大的浪漫主义诗人。

②杜甫:杜甫是我国杰出的现实主义诗人,有“诗圣”之称。杜甫生活在安史之乱前后由盛转衰的时代,一生贫困失意,颠沛流离,因而他的诗揭露了统治阶级政治昏庸、生活腐朽,反映了下层人民在战乱前后的悲惨境遇,表现了对劳动人民的同情和对国事的关怀。他的诗反映了安史之乱前后的情况,被称为“诗史”。

③白居易:白居易主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,他的诗平易近人、通俗易懂、直面社会现实,揭示统治者的腐化和人民的疾苦。

(2)艺术:

1)书法:书法名家辈出,最著名的是颜真卿和欧阳询。

2)绘画:绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画等,杰出的绘画家有唐朝的阎立本、吴道子,前者的人物故事画神形兼备,后者被称为“画圣”。

3)音乐、舞蹈:当时的音乐、舞蹈吸收了周边各族的艺术精华,多姿多彩。

(二)唐朝的中外文化交流

1、遣唐使

唐朝时,日本来华的遣唐使有十几次,遣唐使团组织完备,规模不断扩大。日本派出的遣唐使经常带领许多留学生、学问僧到唐朝来学习中国文化。唐朝先进的制度、生产技术、天文历法、医学、数学、建筑、雕版印刷等陆续传入日本。

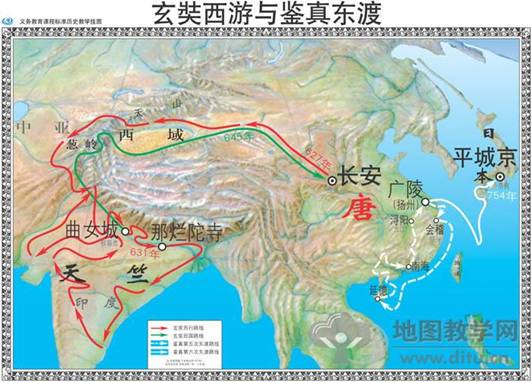

2、鉴真东渡

鉴真,扬州人,唐代高僧,接受日本僧人邀请,东渡传教。前5次渡海均受挫,致双目失明,仍矢志不渝,第6次航行于754年抵达日本九州。鉴真在日本不仅传授佛经,并广为介绍中国的建筑、雕刻和医学知识等,为中日文化交流作出了卓越贡献。

鉴真

3、玄奘西行

玄奘,唐代高僧,常称为“三藏法师”,俗称唐僧。因当时国内佛教各宗派说教不一,决心到天竺(古印度)取经,寻根究底。贞观初年,西出玉门到达天竺。玄奘在天竺积极收集各种佛教经典,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为学问博大的佛教学者。10多年后,玄奘携带大量佛经返回长安,为古印度佛教保存了大量珍贵的典籍,丰富了祖国文化。他还将西游沿途各地的风土、人情、物产、信仰和历史传说等,写成《大唐西域记》12卷。这部书成为今天研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国和中亚等地古代历史、地理、中西交通以及考古的重要资料。

归纳:

1、鉴真与玄奘的共同之处。

都生活在唐朝,都是僧人,都对唐与邻邦的友谊和文化交流做出重大贡献,都为完成自己的使命出生入死,历尽艰辛,都有一种顽强的毅力和百折不回的精神。

2、唐朝对外交往活跃的原因。

(1)唐朝国家安定强盛、经济文化繁荣,对各国产生了强大的吸引力。(根本原因)

(2)唐朝比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会。

(3)陆路和海路交通比过去发达,为中外相互往来创造了条件。

(三)安史之乱与唐朝衰亡

1、安史之乱

(1)原因:

1)唐玄宗后期穷奢极欲,怠于政事,宠爱杨贵妃,任人唯亲,政治黑暗,社会矛盾尖锐。

2)军事举措失当。当时边镇兵力急剧增长,节度使权力过大,其中边将安禄山一人更兼任平卢、范阳、河东三镇节度使,实力强大,而中央所辖军队战斗力低下,军备废弛,形成内轻外重的局面。

(2)经过:

1)公元755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,先攻占东都洛阳,又逼近长安。

2) 唐玄宗逃往四川成都,太子李亨即位为唐肃宗,任用郭子仪、李光弼,借助回纥兵反击叛军,最终于763年平定叛乱。

(3)影响:唐朝由盛而衰的转折点

1)严重地破坏了北方经济。

2)中央集权大大削弱,诸多的藩镇拥兵自立,形成藩镇割据局面。

3)大量北方人口南迁,客观上促进了江南开发和江南经济的发展。

2、黄巢起义与唐朝灭亡

(1) 黄巢起义

1) 原因:唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,土地兼并严重;藩镇之间以及藩镇和政府间为争权夺利的征战不断,战祸连年;人民赋役沉重,百姓生活困苦不堪。

2)经过:黄巢称“冲天大将军”,进行流动作战,于长安建大齐政权。但是农民军没有乘胜追击,使唐朝统治者得到喘息的机会,组织力量卷土重来。起义军被迫撤出长安。最终黄巢兵败自杀。

3)意义:瓦解了唐朝的统治,沉重地打击了封建地主阶级。

(2)唐朝灭亡:

在黄巢起义中叛变投降的朱温,成为左右唐末政局的人物。907年,朱温废唐哀帝而自立,改国号梁,唐朝灭亡。

3、五代十国的更迭与分立

(1)五代十国的概念。

1)五代指唐朝灭亡后在中原依次更替出现的中原政权,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周。始于907年朱温代唐建梁,终于960年赵匡胤代周建宋。

2)十国指唐末、五代及宋初,中原之外先后出现十余个割据政权,史家统称之为十国,即南方的吴、南唐、吴越、楚、闽、南平、南汉、前蜀、后蜀以及北方割据太原的北汉。

(2)五代十国时期的统治特点:即藩镇割据的继续和发展。五代十国的统治者,原先都是手握重兵的藩镇将帅,他们都是凭借武力扩大各自的势力夺取皇位的。五代实质上是夺取了中央权力的藩镇所建立的政权,十国则是割据各个地方的藩镇势力的继续。

(3)五代十国分裂局面的影响:

1)北方各派军阀出于自身利益的需要,征战频繁,赋税苛重,统治黑暗。人民生活因而痛苦不堪,社会经济遭到严重破坏。而南方地区战乱较少,政局相对稳定,经济有所发展。

2)虽然政权分立,但是长期政治统一的历史影响和各地经济发展的联系,使得统一是必然的趋势。