字号: 默认 大 中 小

主讲:黄君

一、知识概述

快速浏览课文,能够把握文章情节脉络;分析环境描写的作用,体会小说精巧的构思;学会品味文章语言,体会语言风格;能够抓住细节,分析人物形象,理解文章主题。

二、重点知识归纳及讲解

1、基础知识掌握

盘桓(huán):徘徊,逗留,曲折回绕。

蓦地(mò):出乎意料地;突然。

顷刻(qǐng):片刻,表示行动或事情在极短的时间内完成。

锱铢(zī zhū):比喻极微小的数量。

千钧之力(jūn):三十斤为一钧,千钧即三万斤。常用来形容器物之重或力量之大。

战战兢兢(jīng):形容恐惧得发抖或小心谨慎的样子。

2、作者简介

阿城,原名钟阿城,当代著名作家。高中一年级逢“文革”中断学业,1968年下放山西、内蒙插队,后又去云南农场。1979年回北京。他的处女作《棋王》引起广泛关注,获1983-1984年全国优秀中篇小说奖。他的具有散文化倾向的系列短篇《遍地风流》也引起评论界的广泛关注。他的作品以白描淡彩的手法渲染民俗文化的氛围,透露出浓厚隽永的人生逸趣,寄寓了关于宇宙、生命、自然和人的哲学玄思,关心人类的生存方式,表现传统文化的现时积淀。其代表作有《树王》、《孩子王》等。

3、 文题解读

“溜索”是一种原始的渡河工具,有时也可指原始的渡河方法。题目点明了文章的主要事件。

4、故事情节

理清全文思路,并作一句话概括主要内容:

一个首领带领马帮一起溜索过怒江。

划分层次,梳理情节。

开端(1-9):抵达怒江边,心惊又胆战。

发展(10-17):马帮过溜索,无畏而熟练。

高潮(18-24):首领够沉静,助我过溜索。

结局(25):顺利到对岸,再次上征途。

5、再读课文,分析形象。

文中写领队比较分散,请统观全文,简要分析领队形象。

明确:①快到怒江峡谷时,领队“只懒懒说”“稳稳坐在马上”“笑一笑”。我和牛的恐惧反衬出领队从容不迫、胸有成竹的性格;

②溜索前领队下马用手“敲一敲那索”,“哑声问”余下的汉子们是否可还歇,带我溜索时提醒我不要看下面,这些细节都体现出领队细心、认真、负责及关爱他人的品格;

③领队用眼“瞟一瞟”,立即有汉子站出来,表现出领队受人尊敬的地位,也体现出他和汉子们配合默契;

④领队打着尖细的忽哨,“飞到索头”“抽身跃下”,最后一个溜索。这些都表现出领队非凡的身手、粗犷的为人、领袖的气质。

6、精读课文,体会手法。

(1)作者是如何描写峪谷的险峻的?

明确:①作者运用了烘托的手法,通过我远眺感觉怒江“深远似涓涓细流”、俯瞰江底“蓦地心中一颤”烘托出峡谷的险峻气势。②作者描写怒江峡谷的险峻时,非常注意变换角度,将“我”的远眺俯瞰与听觉相结合,多角度展示峡谷壁顶孤悬、高峻、险恶的特点。③段中通过“一派森气”“蓦地心中一颤”等心理方面的细节描写充分抒发了我初次直面峡谷时的震颤、惊恐之情,让读者如临其境。

(2)本文用不少笔墨写牛,这对环境描写和人物描写各有什么作用?

明确:①溜索前牛“早卧在地下”,两眼失神、浑身发抖,这些描写生动地体现出牛此时的惊恐失态之状。此时我也“抽一口气”“腿子抖起来”,牛的惊恐与我的恐惧相互映衬,从侧面烘托出怒江峡谷孤悬、高峻、险恶的特点。②溜索过程中,牛“叫不出声”、屎尿失禁,而赶牛溜索的汉子们则不慌不忙。牛的失态反衬出汉子们的沉着、果断。③牛溜完索便迫切地想离开,我“顺风出一口长气”,我与牛仍然相互映衬。而我发现溜索前后领队始终气定神闲。牛和我与领队形成强烈对比,更加突出领队的冷静、沉着的性格。

(3)小说中三次写到鹰,分别表现了什么意图?请简要分析。

明确: ①“一只鹰在空中移来移去”强化了峡谷的荒凉僻静,为骑手的出现提供了独特的背景;②“那鹰却忽地不见去向”暗示骑手来了;③“那只鹰又出现了”,空中自由飞翔的鹰与独来独往的骑手相互比照,丰富了骑手的形象内涵。

7、文章主旨

本文写了驮队飞渡峡谷的故事,请探究其中的深刻意蕴和作者的情感取向。

明确:(1)飞渡峡谷的情景:表现人在自然面前接受挑战,战胜艰险;(2)驮队的人际关系:体现团结协作,相互信任,关心爱护;(3)动物形象:隐喻人应该像雄鹰飞翔、像骏马奔驰,而不是像牛那样软弱畏缩;(4)“我”与领队的对照:表示人会在艰苦磨练中成长。

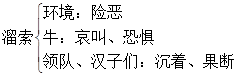

结构图示:

8、写作特色

(1)用词精妙传神。

小说开篇写马帮首领“用小腿磕一下马”,用“磕”字,不用“打”“抽”等词,写出了首领与马的默契关系,表现出马帮首领对马的熟练驾驭和埋在心底的怜爱。

写峡谷的陡峭:“万丈绝壁飞快垂下去”。“绝壁”本是静止不动,但在马帮的汉子们眼里,却是“飞快地垂下去”的,化静为动,赋予绝壁以动态感,有力地表现了峡谷的深邃陡峭的特点,让人触目惊心,为后文写牛马的胆怯做了有力的铺垫。

(2)比喻新奇,构思巧妙。

“铃铛们又慌慌响起来,马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。”将马帮缓慢行进的状态喻为“极稠的粥”,多么新颖别致的比喻啊!

(3)灵活运用衬托手法。

文章对牛在靠近怒江、准备进行溜索以及溜索中和溜索后的表现都不遗余力地进行描写,衬托出怒江的险峻,溜索的刺激震撼。通过“我”的反应和感受来衬托马帮汉子的身手矫健、无所畏惧等。

(4)人物语言简洁明快,干净洗练。

“首领哑声说道:‘可还歇?’余下的汉子们漫声应道:‘不消。’”多么简洁的对白!汉子们之间的默契,尽在不言中。

再如,“(首领)曲着眼望那鹰,说:‘蛇?’几个汉子也望那鹰,都说:‘是呢,蛇。’”每句对话,惜墨如金,又鲜明地突出了马帮汉子彪悍而朴讷的性格特点。

三、难点知识剖析

写汉子过溜索的动作,三次使用“小”字,仔细体会“小”字的妙处。

明确:第一次,写精瘦的汉子“脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去”;第二次,“三个汉子一个一个小过去”;第三次,“之后是运驮子,就玩一般了。这岸边的汉子们也一个接一个飞身小过去”。

这几个“小”字的活用,将人在溜索之上,快速划过怒江峡谷时,人愈来愈小的视觉感受和情状传神地表现出来,作者将普通的“小”字用得这般有创意,堪称运用语言的高手!

总结:人生遇险,当如马帮的汉子一样,用勇敢无畏和镇定自若的态度去战胜,而不要畏惧后退,萎靡不振。让我们迎着险路勇敢前行吧!