字号: 默认 大 中 小

主讲:黄春燕

一、知识概述

1、了解《礼记》的相关知识,积累重点文言词语,熟读并背诵课文。

2、准确翻译课文,学习对比论证和类比说理的方法,理解礼尚往来和教与学互相促进的道理。

3、领悟古人所追求的理想社会的实质,培养高尚的道德情操。同时,理论联系实际,提高个人的道德修养。

二、重点知识归纳及讲解

1、字词掌握

(1)通假释义

《兑命》曰:“学学半。”(“学”同“ ”,教导)

”,教导)

选贤与能(“与”同“举”,推举)

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(“矜”同“鳏”,老而无妻)

(2)古今异义

不知其旨也(古义:味美。今义:意义)

虽有至道(古义:达到极点。今义:到)

教然后知困(古义:困惑。今义:困难)

教学相长也(古义:促进。今义:增长)

男有分,女有归(古义:女子出嫁。今义:返回)

盗窃乱贼而不作(古义:害人的事。今义:偷东西的人;狡猾)

盗窃乱贼而不作(古义:兴起。今义:写作)

大道之行也(古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度。今义:宽阔的道路)

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(古义:老而无子。今义:一个,唯独)

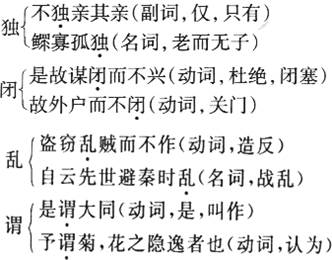

(3)一词多义

(4)词类活用

使老有所终,壮有所用,幼有所长(“老”,形容词用作名词,老年人;“壮”,形容词用作名词,壮年人;“幼”,形容词用作名词,幼童)

谋闭而不兴(动词用作名词,奸诈之心)

盗窃乱贼而不作(动词用作名词,盗窃、作乱害人的事)

故人不独亲其亲(意动用法,以……为亲)

不独子其子(意动用法,以……为子)

(5)文言句式

1)判断句

天下为公(“为”表判断)

是谓大同(“是谓”表判断)

其此之谓乎[固定句式“其……之谓乎”,通常翻译为:大概说的就是……吧(啊)]

2)倒装句

不必藏于己(定语后置,应为“不必于己藏”)

2、作品简介

《礼记》,又名《小戴礼记》,是战国至秦汉间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是儒家思想的资料汇编。相传是西汉经学家戴圣编纂的。汉代把孔子定的典籍称为“经”,弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此得名,即对“礼”的解释。东汉末年,著名学者郑玄为《小戴礼记》做了出色的注解,后来这个本子便盛行不衰,并由解说经文的著作逐渐成为经典,到唐代被列为“九经”之一,到宋代被列入“十三经”之中,为士者必读之书。《礼记》和《周礼》《仪礼》合称“三礼”。

《礼记》全书用记叙文形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。

3、文题及背景

文题:

题目“虽有嘉肴”是文章的开头,以文章的开头为题是古代作品命题经常采用的一种方法,其目的在于引出文章说明的道理。

“大道”,指儒家推崇的上古时代的政治制度;“行”,施行。题目的意思是“当大道施行的时候”。以此为题,不仅可以揭示文章的内容,还可以激发读者的阅读兴趣。

背景:

《虽有嘉肴》节选自《礼记·学记》。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的论著。文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。所选课文主要谈了关于“教学相长”的道理。

《大道之行也》节选自《礼记·礼运》。《礼运》,《礼记》篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。课文是《礼记·礼运》开头部分里的一段,是孔子对学生言偃说的一番话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

4、整体感知

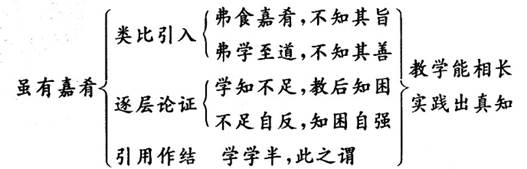

《虽有嘉肴》:

《虽有嘉肴》的中心论点是教和学是互相促进、相辅相成的,即“教学相长”。作者开头运用类比的手法引出要阐述的观点,先讲学习的重要性,接着讲教与学的关系,最后提出“教学相长”的观点。告诉了我们实践出真知的道理。作者是运用类比的手法引入要阐明的观点,然后展开逐层论证,最后引证作结。

图示:

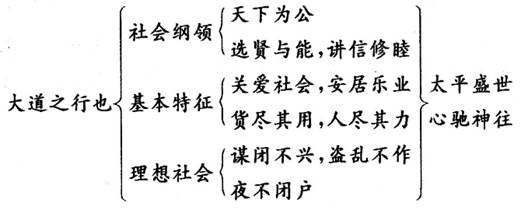

《大道之行也》:

本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

图示:

问题分析:

(1)怎样看待“教学相长”的道理?

(2) “大同”社会跟陶渊明描绘的世外桃源有没有相似的地方?

主旨:

《虽有嘉肴》运用类比的手法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理。

《大道之行也》通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对美好生活的追求。

6、写作特色

《虽有嘉肴》:

(1)逻辑严密,条理分明。

(2)类比手法的运用。

(3)多用对偶,朗朗上口。

《大道之行也》:

(1)结构严谨,说理透彻。

(2)运用排比,突出气势。

(3)层次清楚,有条不紊。

拓展:

(1)《虽有嘉肴》开头采用类比手法。以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”引出“至道,弗学,不知其善也”的道理。由“嘉肴”“至道”作比喻引出下文对教与学关系的论述,教与学的关系就更加浅显易懂了。学习这种方法。写一小段文字。

(2)下面是《礼记·学记》中的一些格言警句,查阅工具书,结合自己的学习经验,谈谈你的理解。

1)玉不琢,不成器;人不学,不知道。

2)时过然后学,则勤苦而难成。

3)独学而无友,则孤陋而寡闻。

4)善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目。

三、难点知识剖析

1、从学习的角度,“教学相长”可以给我们怎样的启示?试结合学习经验,谈谈你的看法。

2、你如何理解和评价孔子理想中的“大同”社会?