字号: 默认 大 中 小

主讲:黄春燕

一、知识概述

1.学习法布尔为了获得第一手材料,锲而不舍的工作精神,以及他全面细致、深入的观察方法。

2.学习法布尔的写作手法(拟人)——“风格即人”。

3.注意文中的人文主义关怀(对生命的关爱之情,对万物的赞美之心)。

4.掌握科学小品的基本特点,体会运用文艺性手法写作科学小品的用意。

二、重点知识归纳及讲解

1、作者及作品简介

法布尔被誉为“昆虫世界的荷马”,他的传世杰作《昆虫记》是一部十大卷的巨著。作者用富有诗意的文艺笔调向人们展示出一个绚丽多姿、光怪陆离的昆虫世界。这与作者长期接触大自然和喜爱文学、酷爱诗歌分不开。少年时期的法布尔家境贫苦,为了帮助贴补家用,便担当起给人放鸭的劳动。正是在与大自然的长期接触中,少年法布尔爱上了昆虫研究这一行。由于他对各种昆虫的精细的持久的观察,他笔下的昆虫故事都显得生动有趣,而且还带上了他对社会和人生的观察的烙印,使他的作品更富有深刻的意义。

作品介绍:

这是一部引人入胜的科普散文集,它以生动有趣的文笔,向人们展现出一个绚丽多彩的昆虫世界,《蝉》就是其中的一篇,课文选了文章中的两部分。

《昆虫的故事》问世以后,法布尔就成为蜚声世界的科普读物作家,为广大读者所熟悉和热爱。他的故居和实验室现已建成法布尔纪念馆。

法布尔有一句名言:“学习这件事不在乎有没有人教你,最重要的是你自己有没有觉悟。”这话是他成功的秘诀,也会给我们很大的启示。

2、关于文题及背景

蝉,蝉科昆虫的代表种类。雄的腹部有发音器,能连续不断发出尖锐的声音。雌的不发声,但在腹部有听器。幼虫生活在土里,吸食植物的根,成虫吃植物的汁。课文以“蝉”为题,点明了说明的对象,引发读者的联想和想象。

背景探寻:

本文选自《昆虫的故事》(商务印书馆1956年版)。王大文译。有删改。作者在书中详细阐明了蝉的生活习性,具体介绍了蝉从卵到幼虫、从幼虫到成虫的生长过程。课文节选了“蝉的地穴”“蝉的卵”两部分。

3、关于科学小品

科学小品文,也称知识小品文或文艺性说明文。它用小品文的笔调,即借助某些文学写作手法,将科学内容生动、形象地表达出来。经常运用一些说明方法,比如列数字、下定义、打比方、举例子、作比较等方法。

科学小品文一般短小精悍、通俗易懂、语言丰富多彩,形式生动活泼。读这类文章能活跃思维、丰富知识、开阔视野,很受广大读者的喜爱。

4、字词掌握

隧道(suì) 抵御(yù) 轧碎(yà) 跳蚤(zǎo) 钹(bó)

金蜣(qiāng):屎壳郎。

窠(kē):鸟兽做的窝。

涂墁(màn):这里指幼蝉带着黏液涂抹、平整地穴。

纤(xiān):细小。

蚋(ruì):一种小昆虫,体长二三毫米,头小,色黑,胸背隆起,吸人畜的血液,幼虫栖于水中。

鳍(qí):鱼类的运动器官。

曝 (pù):晒。

喧嚣(xiāo):声音杂乱,不清静。

匹敌:对等,相称。

罅隙(xià):缝隙。

腾跃:跳跃。

开合自如:分开收拢不受阻碍。

倒楣:遭遇不好。(也作”倒霉”)

无动于衷:心里一点也不受感动;一点也不动心。

5、整体感知

这是一篇法布尔的科学小品。选自法国昆虫学家法布尔的《昆虫的故事》(现在一般译为《昆虫记》),作者采用生动活泼的笔法,把蝉写得活灵活现,具有很强的可读性。这也是《昆虫的故事》整部书的特色。鲁迅曾把《昆虫的故事》称为“讲昆虫故事”“讲昆虫生活”的楷模。周作人说:“比看那些无聊的小说戏剧更有趣味,更有意义。”的确如此,法布尔笔下的昆虫是鲜活的,字里行间洋溢着作者本人对生命的尊重与热爱。

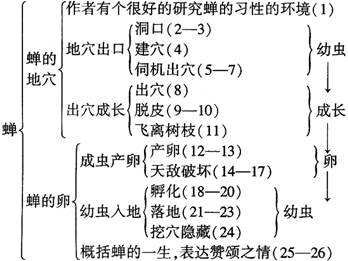

原文由四部分组成,分别是“蝉和蚁”“蝉的地穴”“蝉的音乐”“蝉的卵”,科学而详尽地说明了蝉的生长过程和生活习性。教材节选了其中的两部分——“蝉的地穴”和“蝉的卵”,以小标题的形式分割,各有侧重。

第一部分是“蝉的地穴”,主要写蝉从幼虫到成虫的生长过程。在法布尔之前,蝉的地穴是什么样子的,蝉的幼虫在地底下又是如何活动的,一直是一个未解之谜。法布尔以极大的热情和耐心,致力于对蝉的幼虫的观察和研究,终于搞清了其中的奥妙。这一部分就是他观察和研究成果的记录。

作者对蝉的地穴的观察和研究可分为三个层次,是按照从地表到洞穴,再由洞穴到地上的顺序来写的,这也正符合蝉的幼虫的生长规律。文中先是从地面角度,写了蝉的洞口,描写了洞口的形状、大小,并将它们与金蜣的洞相比较,从而形象地凸显了蝉的地穴的特点,并且由此留下了一个疑问:蝉的幼虫在挖地穴的时候,把土运到哪里去了呢?为下文揭示谜底留下伏笔。

接着作者用刀子深入挖掘,深入到蝉的隧道深处,揭开了这个谜底。这一部分写到了蝉的地穴的长度、构造,详细地介绍了蝉的幼虫怎样建造和经营穴道,又是怎样利用穴道来生存的,并反复介绍了蝉幼虫身上的汁液的作用,因为这是蝉的穴道“工程”很关键的一个要素。文中第4段还用矿工和铁路工程师来与蝉比较,形象地揭示出蝉的幼虫聪明、能干。

然后作者又将目光转向地面,描写了幼虫出洞后的活动,主要介绍了幼虫脱壳变为成虫的经过。这一段把幼虫离开地穴后怎样准备脱壳,脱壳,直到最后完成脱壳、离开空壳的过程,写得形象生动,层次井然。

第二部分是“蝉的卵”,主要介绍了蝉从产卵到幼虫的成长过程。这部分是按事件发生的先后顺序来写的。首先写的是产卵的经过,介绍蝉把卵产在哪里,怎样产卵,以及产多少卵。在这里,作者列举了他亲身观察到的事实和获得的数据。接着,写蝉卵遇到的危险。课文主要说明蚋这种小虫是怎样借毁坏蝉卵来繁衍自己的后代,成为蝉卵的最大威胁的,而蝉对此却毫无察觉,令人惋惜。紧接着写了蝉卵的孵化和幼虫的活动。这一层详细记述了蝉的幼虫从蜕皮、悬挂、落地,到藏身地下的经过。

需要注意的是,这里写幼虫钻进地穴后,“隐藏了自己”,内容上与课文第2段蝉初次出现紧密衔接,这就把蝉从卵到幼虫,再从幼虫到成虫的生长过程连为一体了。

课文的最后一段总结蝉的生活历程。“四年黑暗中的苦工,一个月阳光下的享乐,这就是蝉的生活”一句充满感慨的话概括了蝉的一生,既照应了对蝉的地穴的介绍,又结束了对蝉的产卵、孵化过程的叙述,并且对全文做了形象的总结,还激起了人们对蝉这种小生灵的敬佩、同情,令人印象深刻。

思路图示:

主旨:

本文按照对事物观察的进程,介绍了蝉从卵到幼虫,从幼虫到成虫的生长过程,客观说明了蝉的习性与成长规律,使用列数字、打比方、作比较等多种说明方法,对蝉的生活习性进行了详细的介绍,使我们了解了蝉的生长过程,表达了作者对蝉的喜爱以及对生命的赞美之情,同时表现了作者锲而不舍的工作精神。

问题分析:

(1)通读全文,课文两大部分是怎样安排顺序的?

(2)课文第一部分又是采用了什么样的写作顺序?

6、写作特色

(1)描写精细,形象准确。

(2)运用拟人手法,增强感染力。

(3)运用打比方、列数字等说明方法。

1)打比方。

2)列数字。

3)作比较。

(4)语言准确明晰。

1)使用同义词或近义词。

2)语言准确、平实。

三、难点知识剖析

(一)作者不按蝉的生长过程先写蝉的卵,而是首先写蝉的地穴,从蝉的幼虫写起,这样写有什么好处?

(二)如何理解文章的开头和结尾?

(三)文章写得具体、生动、准确,关键在于作者观察细致周到,说说文中哪些地方最能体现作者观察的认真细致。

(四)本文是一篇文艺性说明文,在说明中兼用文学的笔法,对要说明的事物进行具体的描绘,因而写得生动活泼,容易激发读者的阅读兴趣。学习中可以从以下几个方面来分析和揣摩这种写法。

1、文艺化的笔调。

2、拟人手法的运用。

3、通过比较来写蝉。

4、本文的语言既准确严谨,又生动有趣,富有感情色彩。

另外,本文语言饱含感情,容易激发读者的共鸣。

(五)本文体现了作者怎样的科学精神?